Нужно стремиться быть полезным людям

Война меняет планы

Андрей Константинович Шрейбер родился в 1921 году в Чите. Еще в школе печатался в самых популярных детских изданиях – газете «Пионерская правда», журнале «Пионер» и мечтал связать свою жизнь с литературой. На Всесоюзном конкурсе детской прозы в 1936 году он занял второе место. Ему вручили грамоту, подписанную любимыми детскими писателями – Самуилом Маршаком и Корнеем Чуковским, а также заграничное чудо – ручку «Паркер» с золотым пером. Как все дети довоенной поры, Андрей любил кино и в старших классах мечтал о ВГИКе, а по окончании школы, выдержав огромный конкурс, поступил на сценарный факультет. Но проучился в институте лишь один курс – началась война. После сдачи весенней сессии мальчишек Института кинематографии вместе с ребятами из «Щуки» и ГИТИСа отправили эшелоном под Смоленск рыть окопы. «Здесь мы трудились месяца полтора, – рассказывает Андрей Константинович. – Молодые, сил хоть отбавляй, работали как остервенелые. Жили в сараях, прежде служивших сеновалами. Помню, всем зверски хотелось есть. Правда, с едой были связаны и курьезные случаи. Иногда к нашему суточному рациону добавляли крохотный кусочек сливочного масла. Как-то привезли ящик с маслом, а дневальный, вместо того чтобы его разделить, умудрился втихаря съесть килограмм! От обжорства чуть не умер. На сборе отряда мы условно приговорили его к расстрелу. Когда же немцы подошли совсем близко к Смоленску и начали высаживать десанты по соседству с нами, поступил приказ вернуть студентов в Москву, поскольку, кроме лопат, обороняться нам было нечем. ВГИК к тому времени эвакуировали в Ташкент, а мне в военкомате дали предписание отправляться в Нижний Тагил на строительство танкового завода».

Школа мастерства

«Первые военные месяцы серьезно изменили мои взгляды на жизнь – в свои девятнадцать я резко повзрослел. На Урале была заложена основа моей производственной деятельности», – вспоминает ветеран-строитель. Дело в том, что на Уральский вагоностроительный завод, расположенный в Нижнем Тагиле, был эвакуирован Харьковский танковый № 183. На уральском предприятии имелись большие свободные площади и развитое металлургическое производство. Юноша участвовал в строительстве новых цехов по выпуску легендарного танка Т-34. За работу его, как и всех, один раз в день кормили в столовой и выдавали сухой паек. Правда, чтобы выполнить норму, трудиться приходилось без выходных по 12, а то и по 15 часов в сутки.

При этом строительство новых цехов и расстановку в нем оборудования осуществляли из расчета выпуска 20–25 танков в сутки. Первые машины были собраны из узлов и деталей, привезенных из Харькова. Пока возводили новые цеха, сборку танков вели под открытым небом. Когда же наступила уральская осень и начал падать первый снег, для сборки пришлось устраивать временные тепляки и шатры. Несмотря на трудности, в октябре 1942 года Уральский вагоностроительный завод достиг наивысших показателей по выпуску машин для фронта, став самым большим танковым заводом страны. «При этом серьезные проблемы возникали с бытом: не хватало жилья, света и тепла. Мне, например, в какой-то степени повезло, я жил в огромных комнатах общежития барачного типа. Вообще, к январю 1942 года вокруг завода планировалось построить жилые домики на несколько тысяч человек. Но возвели в два раза меньше. Дома заменили землянки и бараки – жилье, построенное наспех, было зачастую без отопления и без воды. Поскольку никакой специальности у меня после школы не было, пришлось учиться в процессе работы. Сначала я попал в бригаду каменщиков и первые полгода трудился подсобником. Потом сам стал класть кирпичи.

При особой строительно-монтажной части (ОСМЧ «Уралмонтажстрой»), где я работал, была открыта вечерняя школа мастеров стахановских методов труда. Без отрыва от работы в ней изучали основные принципы технологии и организации строительного производства. Меня направили туда учиться. В ходе учебы назначили мастером, а еще через полгода – исполняющим обязанности прораба», – вспоминает Андрей Шрейбер. Кадры на строительстве были в основном неквалифицированные. Людей, которых не посылали на фронт – так называемых ограниченно годных, – направляли служить в особую строительно-монтажную часть. Большинство из них прежде никакого отношения к стройке не имели. Шрейбер обучал новичков выполнять бетонные и каменные работы. «Это была тяжелая школа, но она не стала для нас ненавистно жестокой к людям, как пытаются рассказать о ней сегодня. Люди по-человечески общались, помогали друг другу», – говорит ветеран.

Студент МИСИ

В 1943 году, когда война была еще в разгаре, государство задумалось о подготовке послевоенной промышленной базы, квалифицированных кадрах. По решению Государственного комитета обороны лиц, имеющих незаконченное высшее образование, стали направлять на учебу в вузы. «Так я стал студентом Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева. Тогда МИСИ вернулся из эвакуации в столицу и получил большое здание на Разгуляе – бывший особняк графа Мусина-Пушкина, ставший еще до революции мужской гимназией. Как специалиста со строительным опытом, меня поставили во главе студенческих бригад, которые ремонтировали здание, приспосабливали его для учебного процесса. Среди студентов были в основном демобилизованные, после госпиталей. Обстановка в институте была чрезвычайно серьезной. К учебе мы относились ответственно. Зимой сидели в шубах в неотапливаемых аудиториях. Лекции нам читали профессора высочайшего уровня: Стрелецкий, Ухов, Золотницкий, Пастернак. Настрой у всех был один: учиться, несмотря ни на какие трудности, в том числе постоянное чувство голода. А недоедали в ту пору не только студенты, но и профессора», – рассказывает Андрей Константинович. День Победы стал для МИСИйцев днем настоящего ликования. «На улице весна, тепло, замечательная погода, и мы молодые и счастливые, а впереди – огромные перспективы! – улыбается Шрейбер.

«Я верил в свои силы»

В 1949 году, после окончания факультета промышленного и гражданского строительства, Андрей Шрейбер стал дипломированным инженером. Работал на строительстве Череповецкого металлургического комбината, где за три года прошел путь от прораба до главного инженера и начальника строительного управления «Жилстрой», осуществлял застройку новых кварталов города. В должности начальника строительного управления «Промстрой-1» руководил возведением промышленных объектов. Талант перспективного молодого человека был замечен, и в 1952 году его назначили начальником управления «Тулпромстрой», где он возглавлял строительство предприятия по производству фитингов, реконструкцию Косогорского и Новотульского металлургических заводов, объектов специального назначения и сельского хозяйства, застройку жилых кварталов в Туле. «Сказать, что было сложно, – полуправда: было очень непросто. Но я верил в свои силы и никому не жаловался. Учился у опытных строителей-практиков, изучал в свободное время и по ночам научную литературу, поскольку в каждой непростой строительной ситуации хотел разобраться досконально», – говорит Андрей Константинович.

В 1959 году он защищает кандидатскую диссертацию. Результаты его исследований используются при возведении Бухтарминской, Братской и Андижанской плотин, в ходе строительства биологической защиты атомного реактора на Билибинской АЭС, а также при изготовлении сборных элементов для жилищного строительства в Москве и Ереване. По результатам их внедрения разработаны практические рекомендации и нормативы, включенные в Строительные нормы и правила (в СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции. Специальные правила производства и приемки работ»).

В 1969 году Андрей Шрейбер защищает докторскую диссертацию, а в 1970-м ему присваивают ученое звание профессор. В течение 12 лет – с 1963 по 1975 год – он заведует кафедрой экономики и организации строительства в МИСИ, становится деканом вновь созданного инженерно-экономического факультета. Одновременно осуществляет научное руководство Научно-исследовательским институтом организации и управления в строительстве (НИИОУС). За это время 23 его аспиранта защищают кандидатские диссертации и четыре ученика становятся докторами наук. Шрейбер создает научную школу по организационно-технологическим проблемам строительства.

Профессия-строитель

С 1975 года Андрей Константинович в течение 11 лет трудится на должности заместителя начальника Главного управления по жилищному и гражданскому строительству в городе Москве (Главмосстрой) – в одной из крупнейших строительных организаций в Советском Союзе. Он руководит научно-исследовательскими, проектно-конструкторскими и технологическими подразделениями, входящими в состав Главмосстроя, участвует в ряде исследовательских работ, направленных на совершенствование организационных форм и методов управления московским строительством, внедрение современной техники. Руководит возведением ряда уникальных и экспериментальных объектов, среди которых первая в Москве конькобежная дорожка с искусственным покрытием (неразрезная, на скользящем графитовом слое), возглавляет передвижку дома № 18 на улице Горького, усадьбы XVII века на Люсиновской улице и сценической части МХТ им. А.П. Чехова. Возводит гостиницу «Салют», реконструирует Колонный зал Дома Союзов, занимается застройкой многоэтажными домами одной из центральных площадей столицы – Октябрьской, возводит экспериментальные жилые дома в квартале № 45 Тропарёво и в Новых Черёмушках, участвует в возведении Дома правительства РСФСР (сегодня – Дом правительства Российской Федерации) и других объектов. Руководит строительством ряда уникальных объектов Олимпиады-80. Андрей Константинович координирует строительство жилья в Тынде, Нижневартовске, Ташкенте, отвечает за возведение жилых домов, объектов соцкультбыта и уникальных зданий в городах Улан-Батор и Эрденет в Монгольской народной республике. Консультирует по вопросам создания домостроительных комбинатов специалистов из ГДР, Польши, Венгрии.

Наука и призвание

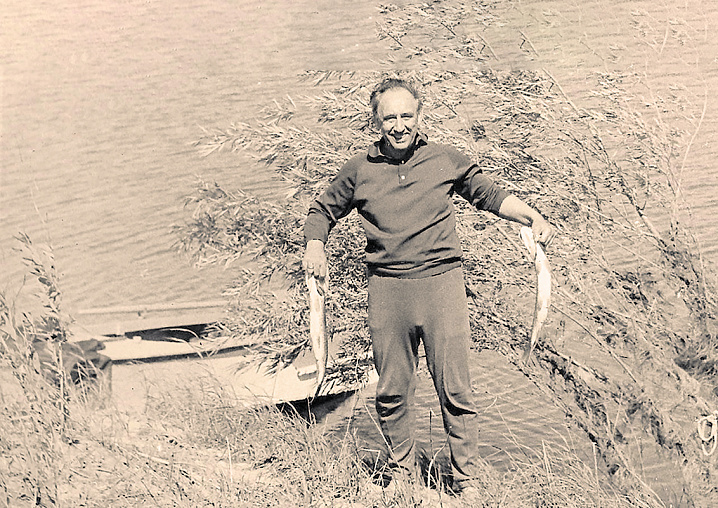

Андрей Константинович опубликовал 210 научных трудов, в том числе 12 монографий, учебников и учебных пособий. Под его редакцией в 1987 году издан учебник по организации и планированию строительного производства, в 1995-м выпущено научно-справочное издание «Строительное производство: энциклопедия». «Я и сегодня в боевом строю – являюсь профессором кафедры технологии и организации строительного производства НИУ МГСУ, членом общественного совета Фонда ветеранов строителей Москвы. Пишу статьи в научные журналы. Хожу на лыжах, играю в бильярд и вожу автомобиль. Летом 2021 года совершил круиз на теплоходе по старинным русским городам Верхнего Поволжья», – улыбается Андрей Константинович. Его сыновья также стали строителями. Оба окончили МИСИ и работали в Главмосстрое. Старший – Константин Андреевич – доктор технических наук, профессор. Младший – Алексей Андреевич – Почетный строитель Москвы, Заслуженный строитель Российской Федерации.